終活はいつから始めるべきか、答えがないからこそ、悩んでしまいます。終活を始めるタイミングは自由ですが、若くて健康なうちに取り組めば、ゆとりを持って満足のいく活動ができるのがメリットです。また、子どもの立場として親の終活が気になる人もいると思います。

親に終活をしてほしいけど言い出しにくいときは、先に自分たちが取り組むことで、心を動かすのがおすすめです。ただし、高齢の親世代と若い子世代では、取り組むべき終活の内容が少し違うため、その点には注意しましょう。今回は、終活を始めるタイミングについてご解説します。親世代と子世代それぞれの立場から、終活でやるべきことを詳しくご紹介しているので、ご参考にしてください。

終活いつから始める?親世代・子世代の思いとやるべきこと

終活はいつから始めるべき?準備するタイミング

あなたは何歳頃から終活をしようと思っていますか?

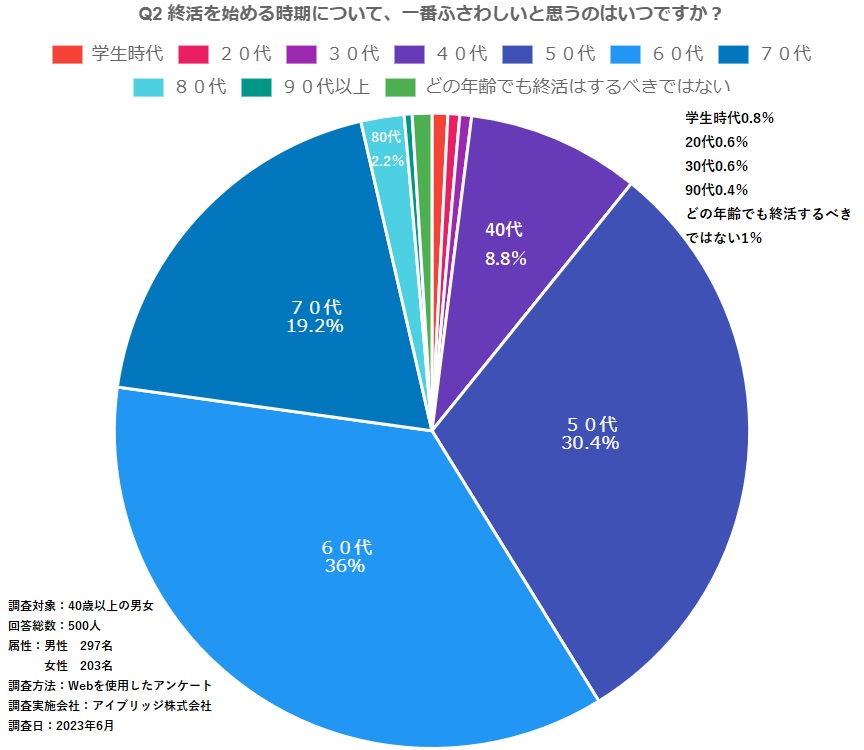

今回終活サポートでは、「終活を始める時期について、一番ふさわしいと思うのはいつですか?」という意識調査(調査対象:40歳以上の男女/回答総数:500人/属性:男性297名、女性203名/調査方法:Webを使用したアンケート/調査日:2023年6月)を行いました。

終活について意識調査【2023年最新】:終活を始める時期について、一番ふさわしいと思うのはいつですか?

終活を始めるのにふさわしい時期として回答が最も多かったのは、60代(36%)、次いで50代(30.4%)、70代(19.2%)という結果になりました。「終活」という言葉が流行した2019年頃の日本では、終活=80歳以上の高齢者がするもの、という印象を持っている人が多く見受けられました。しかし、今回の意識調査の結果を踏まえると、終活を50〜60代の若くて健康なうちに始めようと考えている人、実行している人が増えていることがわかります。

終活を若くて健康なうちに始める人が増えている理由の一つには、コロナ禍の影響があります。日本は長寿大国で、男女ともに平均寿命は伸び続けていますが、コロナという未知のウイルスが蔓延したことで、世界中の人たちの意識は大きく変わりました。「若くて健康でも、いつ何が起こるかわからない」という危機感と現実に直面したことで、万が一に備えて、終活を早めに始めておこうという意識を持つ人が増えた印象を受けます。

少数派ですが、今回の意識調査では終活を20〜40代で始めるべきと投票した人も一定数いました。実際、終活サポートでは20〜40代の若い人からのご相談やサポートご依頼が増えています。「そんなに若いのに、終活を始めるなんて…」と言われて戸惑っているという若い人の声もありましたが、そもそも終活は決してネガティブな活動ではありません。

終活は、将来や老後、自分に万が一のことがあったときの不安を解消して、日々の暮らしを安心してより豊かに過ごせるよう取り組む、前向きな活動です。

- 「親に終活をしてほしいけれど、気まずくて言い出せない」

- 「終活を始めたいけれど、周りから早すぎると言われてしまう」

といったお悩みの声も多いのですが、本来、終活はポジティブで前向きな気軽に取り組んでいい活動であるため、杞憂する必要はないのです。 終活を始めるのに、早すぎることも遅すぎることもありません。

ただ、終活は想像以上に気力と体力が必要な活動です。高齢になってからでは上手く進められず、「もっと早くから取り組んでおけばよかった…」と後悔する人も少なくありません。終活は健康上の問題で制限されることがない50代前、できれば40代から段階的に行うのがおすすめです。

終活は“死ぬための準備”とネガティブにとらえている人もいるかもしれませんが、それは少し違います。終活は今までの人生の棚卸しです。棚卸しが終わると、気持ちがすっきりし、棚卸しで再発見した新たな目標や挑戦したいことに向かって新たなスタートをきることができるのです。

自分と家族、それぞれの思いを汲んだ人生の棚卸しを

いまや「終活」という言葉も一般的なものとなりました。高齢化が進み、余生とよばれる期間が長くなったことで、自分の死を見据えて準備する人が増えているのです。その内容は多岐に渡り、入院や介護から、葬儀、お墓、遺言、断捨離など様々ですが、そこには、残される者、とりわけ子供たちに、迷惑をかけたくないという思いが共通してあります。

しかし、その思いはちゃんと伝わっているでしょうか。親世代と子世代でくい違いはないでしょうか。終活をする上で一番忘れてはいけないことは、自身であれこれ準備しておいても、それを実行するのは残された者である、ということです。

配偶者が他界していれば、子供たちが実行するのです。子供たちに自分のしている終活について話したことはありますか?せっかく書いたエンディングノートは、見つけられるところにありますか?自身の思いをしっかり伝えること、これが最も大事なことなのです。

そして、自身がよかれと思って準備していることが、本当に子供たちのためになるのか、改めて考えることも大切です。前もって準備したことが、かえって負担になることはないでしょうか?逆に、手間を省きすぎて、悲嘆から立ち直るプロセスを奪うことにならないでしょうか?

夫婦だけで又は自分一人で終活を進めるのではなく、子供たちとも共有し、子供たちの思いも汲み取りながら進めていくことが大事なのではないでしょうか。

親世代と子世代の終活への思い

親世代が終活を進めるその根底にあるのは、親や配偶者を見送った経験からの、手間や無駄を省きたい、とりわけ子供たちに迷惑をかけたくない、という思いです。そこには、これまで兄弟や親戚と繋がりながら家や地域の伝統を引き継いできた前世代と、親との別居が当たり前になり、兄弟も少なく親戚や地域との繋がりも薄い子世代の狭間で、煩わしいものは自分たちの代で片付けてしまおうという、この世代特有の親心があります。

親世代が終活を進めるその根底にあるのは、親や配偶者を見送った経験からの、手間や無駄を省きたい、とりわけ子供たちに迷惑をかけたくない、という思いです。そこには、これまで兄弟や親戚と繋がりながら家や地域の伝統を引き継いできた前世代と、親との別居が当たり前になり、兄弟も少なく親戚や地域との繋がりも薄い子世代の狭間で、煩わしいものは自分たちの代で片付けてしまおうという、この世代特有の親心があります。

一方、子世代は、仕事や子育てなど多忙で充実した日々の中にあって、両親の老いや死についてはできるだけ考えたくない、というのが実際のところです。

一方、子世代は、仕事や子育てなど多忙で充実した日々の中にあって、両親の老いや死についてはできるだけ考えたくない、というのが実際のところです。

ただ、ぼんやりとした中でも、財産はどれくらいあるのか、介護となればどうすればよいのか、お墓はどうするのか、葬儀にどれくらいかかるのか、など、気になっていることは多々あるはずです。

そして、本人の希望をできるだけ尊重したいという思いもあります。

親世代は家の整理など体力が必要なものから

親世代の終活は、今後、健康状態が悪くなった時のことを考えて体力が必要なものから始めると良いでしょう。まだまだ体力には自信があるという方も、結果として同じことをするならば、先に終わらせておいたほうが気持ちも楽です。

これからご紹介する終活は体力を必要とし、一日では終わらないことがほとんどですので、初めから頑張りすぎないように焦らずゆっくり仕上げていきましょう。既に親世代が70代を超えている場合は、体力が必要なことは無理をして行わず、エンディングノートで自分の意志を書き残すことから始めましょう。

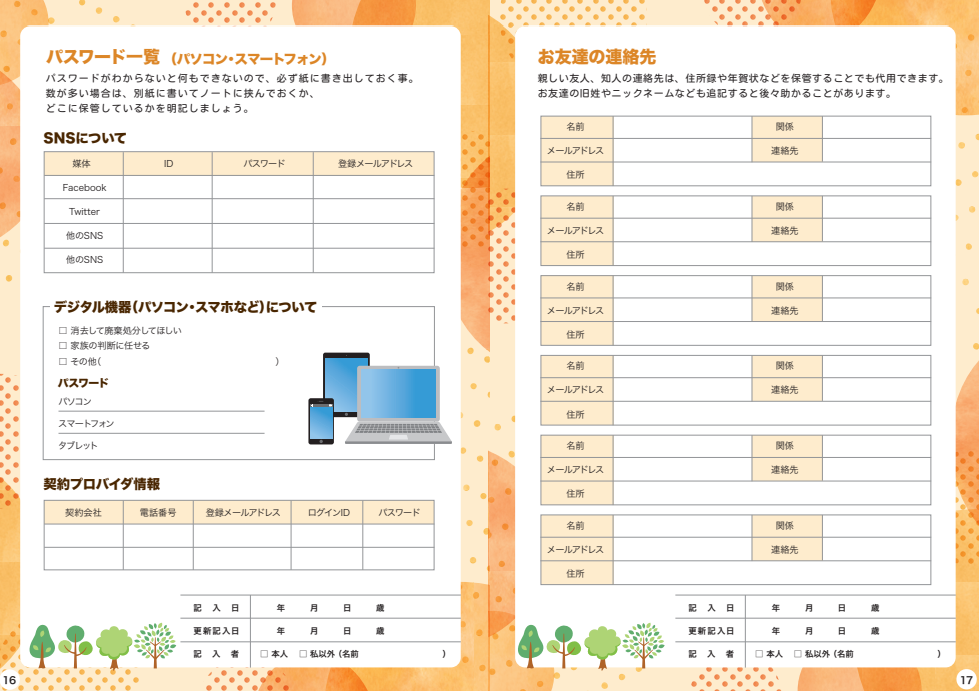

エンディングノートの役割は2つあります。

- 1つ目は、医療・介護に関する自分の希望や葬儀・お墓の情報を書き伝えることで、自分が亡くなった時や危篤時に家族が困らないようにするためです。

- 2つ目は、今までの人生を振り返り、今から挑戦したいことや家族・友人への気持ちを整理することで、自分のこれからの人生につなげるためです。

書き方や書く内容は自由です。何を書いたら良いかわからない方は、書く内容が既に印刷してある市販のエンディングノートがおすすめです。

体力が必要な終活の一つ目は『家の整理』です。

押入れやクローゼット・倉庫にあるものを全て出し、必要なものと不用品とに分類しましょう。この時に困るものが、思い出の品です。

写真や古い年賀状・手紙・手帳など、これから使うことや見返すことはないけれど捨てにくいものではないでしょうか。その場合は、手元に置いておきたい物だけを残し、残りをお焚き上げする方法もあります。お焚き上げは、必要としなくなった物に感謝しながら浄火することで天上にお返しする儀式です。

菩提寺やお焚き上げ専門業者で行われています。お焚き上げ専門業者では、インターネットから申込みをした後、お焚き上げする物の郵送受付をしていますので足を運ぶ必要がありません。

二つ目は『お墓の準備』です。

自分が入るお墓が決まっていない人は、自分と一緒にお墓に入る予定の人やお墓参りに来てくれる人と相談しながらお墓の準備をしましょう。

従来のお墓(後継者を必要とするタイプ)や集合墓・納骨堂の他、樹木葬や散骨などお墓を持たずに埋葬するタイプもあります。どのタイプを選ぶにしても、大切なのが見学です。ホームページやパンフレットではわからない実際の様子を確認し、納得できる場所を選びましょう。

また、先祖代々のお墓が遠く離れた地元にあり、今後そのお墓を管理する人がいなくなる・お墓参りが大変という人は“墓じまい”のことも考えておきましょう。

三つ目は『介護施設の準備』です。

もしも判断能力が低下する認知症や介護を必要とする病気になった時、介護施設を希望する人は自分の希望する介護内容や環境が整っているところを選んでおきましょう。お墓と同じく、介護施設選びでも見学が大切です。自分の目で見て確かめましょう。

以上の3つが終わったら、エンディングノートで自分自身のことや財産・医療のことなどを考えてみましょう。もちろん、同時並行で進めても構いません。

子世代は親族の連絡先・介護・葬儀・お墓の情報収集から

子世代は親の終活の後押しをする存在です。親の相談役やもしものことがあった時、慌てずに物事を進めることができるよう準備をしておくことが必要です。そのために情報収集から始めましょう。まずは、『親族の連絡先』です。子世代は親族の名前や顔は知っていても、電話番号まで知っていることは稀です。

親が倒れた時や亡くなった時、すぐに連絡ができるようリストを作っておきましょう。

そして、『介護・葬儀・お墓』の情報収集です。

介護では、介護施設の種類を知っておきましょう。一口に介護施設と言っても、その種類は特別養護老人ホーム・養護老人ホーム・グループホームなど様々で、施設に入ることができる条件・サービス内容・費用が異なります。

親が生活している場所や、自分が生活している場所の近くにはどのような介護施設があるのかを知っておきましょう。パンフレットを取り寄せても良いでしょう。

葬儀では、一般葬・家族葬・直葬といった葬儀規模と遺族として葬儀に参加する際のマナーを学んでおきましょう。

お墓は、親が入るお墓が決まっているかを先に確認します。先祖代々のお墓や既に決まっている場合は、菩提寺(納骨先)の名前・住所・連絡先を調べておきます。まだ決まっていない場合は、様々な納骨方法(一般的なお墓・集合墓・納骨堂・樹木葬・散骨など)、それぞれのメリット・デメリットを知っておきましょう。

介護・葬儀・お墓については、親世代と子世代で共有しておきたい内容でもあります。もし、親から相談を受けた時は相談役を買って出て、資料請求や一緒に見学へ行くなど積極的に後押ししましょう。

親世代の心を動かすカギは、子世代が自分の終活をすること

『終活を始めたい年代』に関する意識調査で結果が出たように、60代の親世代の約半数は70代になってから終活を始めたいと思っています。子世代は、のんびりする親を見て焦る気持ちを持つかもしれません。

しかし、「そろそろ年なのだから、終活始めたら?」とストレートに提案するのは控えましょう。終活に対してネガティブなイメージを持つ人もいるからです。親世代の心を動かすには、『子世代が自分の終活を始めること』が大きなポイントです。

「突然亡くなった時、父・母に迷惑をかけたくないから。」と言われれば、親世代も感銘を受け「あなたが始めるなら、私も。」と興味を持つかもしれません。また、何かわからないことがあった時に質問できる人ができて安心するかもしれません。

また、実家の子供部屋の整理もすると、親世代の家の整理もはかどります。親は子供の物を捨てることが苦手で、記念にと何でも取っておきたいのです。

終活は健康上の問題で制限されることがない40代からがおすすめ(まとめ)

「終活は高齢者がするもの」という時代では、なくなってきています。 最近は30〜40代で終活を始める人が急増しており、中には20代で取り組み始めている人もいます。「終活」という言葉にネガティブな印象を持っている人は多いですが、決してそんなことはありません。

終活は自分や家族の将来、人生に向き合いながら、理想の暮らしを実現するための前向きな活動です。終活を始めるのに早すぎることも遅すぎることもありませんが、高齢になってからでは負担が大きく、円滑に進められないことがあります。 終活は若くて健康な50代前、できれば40代から取り組み始めるのがおすすめです。

子世代は親世代の終活の後押しができるよう、情報収集から始めましょう。子世代から親世代に終活を促したい場合は、子世代が終活を始めた姿を見せることがポイントです。親世代の終活を子世代も共有することで、親の思い・子の思いを汲んだ、より良い終活につながります。

【監修】池原充子(終活専門相談員)

これまでの略歴

身元保証 課程修了

エンディングノート講師 課程修了

遺言作成講師 課程修了

認知症サポーター 課程修了

兵庫県尼崎市出身

京都外国語大学中国語学科卒

これまでの略歴

身元保証 課程修了

エンディングノート講師 課程修了

遺言作成講師 課程修了

認知症サポーター 課程修了

兵庫県尼崎市出身

京都外国語大学中国語学科卒

終活に関連する記事

終活の本当の意味を知ろう!その理由と効果

[作成日]2024/12/02

【終活セミナー後記】お葬式のトラブルは嫌!知っておきたい葬儀とお墓の基礎知識

[作成日]2024/10/30

終活の具体例|実際の体験談から見る成功例と失敗例

[作成日]2024/10/24

「終活写真」の準備|人生の最期にふさわしい写真の選択とは

[作成日]2024/10/17

終活イベントの見つけ方と活用法

[作成日]2024/10/17

終活における片付け術|効率よく進めるためのステップとアドバイス

[作成日]2024/10/15

終活サポート

終活サポート