人生をよりよいものにするための準備をはじめましょう!特に、現在では核家族化が進み、高齢者の一人暮らしが増えていることもあり、自分自身が亡くなった後に家族や親族に迷惑をかけないためにも、終活に取り組むべきでしょう。人生の最後を締めくくる前に、終活についての理解を深めておきましょう。

終活とは?基礎知識やセミナー情報をチェックするなら終活サポート

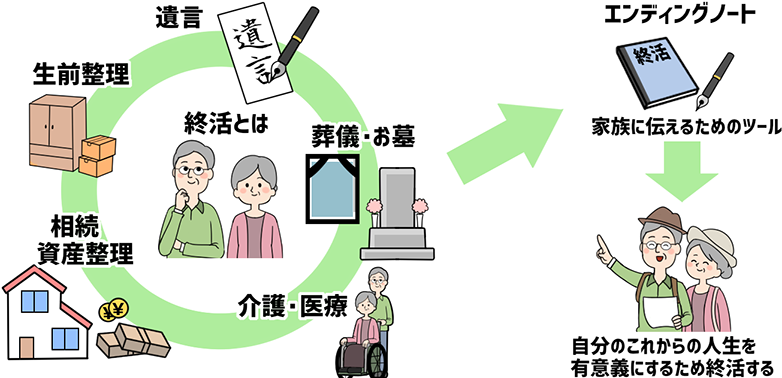

終活とは?自分の人生に向き合える前向きな活動であること

終活とは?「終活動」とも呼ばれ

生きているうちに自分自身が死後に残すことを考え、準備することを指します。 具体的には、遺言書や葬儀やお墓、遺品整理、遺影写真の撮影、医療の選択、介護の選択、葬儀費用の貯蓄などが挙げられます。

自分が死んだときに自分自身や家族、周囲の人に迷惑をかけないよう、 生前に自分自身の終末期に関する問題や望みを整理しておくことを意味します。 終活は高齢者だけでなく、若い人たちにも普及しており、最近では終活相談やイベントも開催されています。

また、終活によって自分や家族のために、よりよい人生を送ることができるとされています。 近年、高齢化社会の進展により、終活が注目され、多くの人々が終活を始めています。

では、具体的には、どんなことをするのでしょうか?

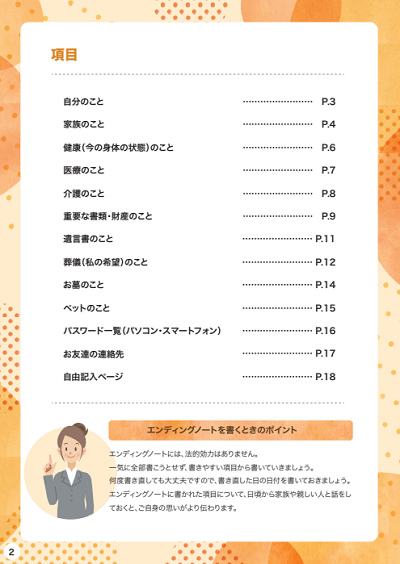

お勧めは、エンディングノートを入手すること。白紙の紙に「好きなことを書いていいよ」と言われても、結局「何を書いていいかわからない」ってこと、ありますよね?エンディングノートには、終活に必要な項目がコンパクトに網羅されています。

目次を見るだけでも、どんなことをすればいいのかイメージが湧きやすいので、終活の最初のツールとして最適です。葬儀やお墓、遺言書など、なぜ考えおいた方がいいのか?

実際に取り組んでみるとわかるのですが、終活は人生の棚卸しに近い作業です。老後や死後のことだけでなく、これまでの人生を振り返りながら、これからの日々をどう過ごせば豊かになれるのか、前向きに想像するための楽しい活動でもあります。

なぜ終活が必要なのか?

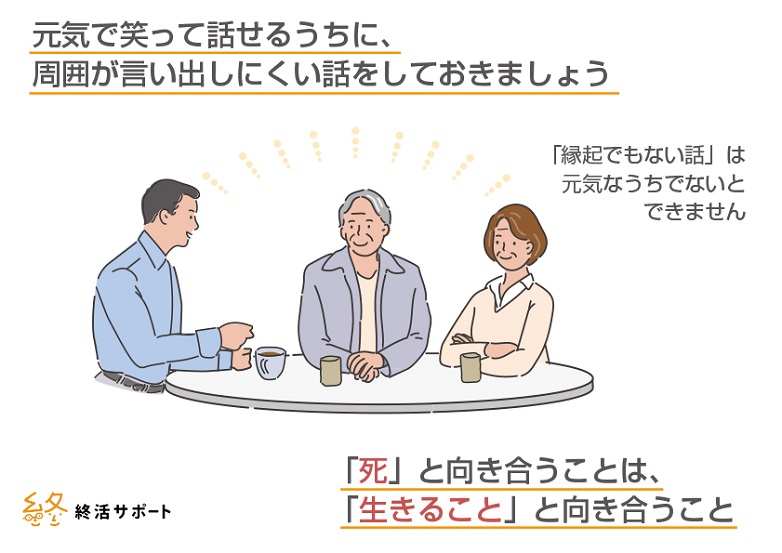

そうはいっても、なぜ終活が必要なのか?まだわからないという方は、少し想像してみてください。自分が今、急にこの世界からいなくなってしまったら、自分の身の回りのものや、住んでいる家、働いて貯めてきたお金はいったいどうなるのか?家族や関係者はどう思うのか?などなど少し想像するだけ不安が尽きないのではないでしょうか?

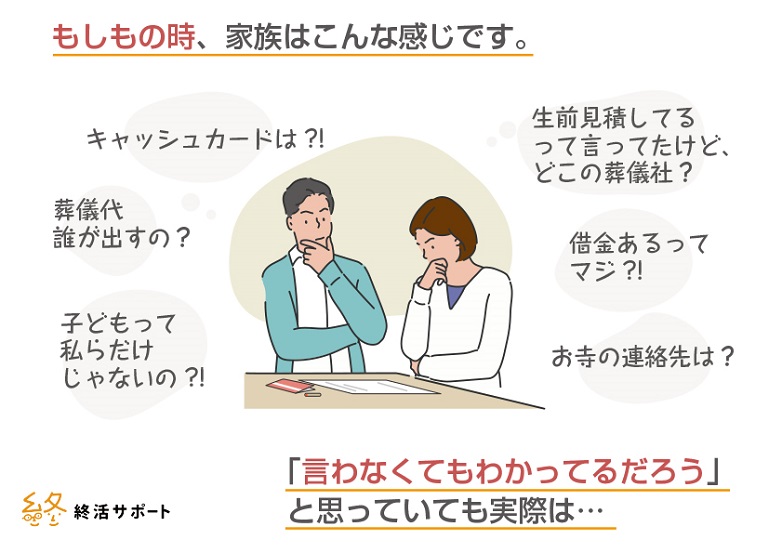

残された家族や関係者は、そんなあなたが残したものをすべて片づけないといけないとしたら、どんな思いをされるでしょうか?

悲しみのさなか、

- 時間がない。

- 経験がない。

- 情報がない。

あれでよかったのかなぁ、もっとこうできたんじゃないかなぁ。ただでさえ、大切な人を失った悲しみに打ちひしがれているさなか、本当にたくさんのことを決めないといけない。

しかも今までほとんどやったとこがない、葬儀やお墓、相続、死後の手続きなど。期限は迫ってくる。誰に聞いていいかわからない。何から手をつけていいのかわからない!あなたの大切な人たちがそんな状態に陥るとしたら、どうでしょうか?

そうはいっても、「うちの息子は賢いから大丈夫」、「うちの娘はしっかりしてるから大丈夫」という方も少なくありません。しかし、あえて言わせていただくと、「大丈夫じゃない!」なぜなら、身内が死んだときの衝撃は非常に大きく、常日頃しっかりしていても、普通の精神状態ではないので、正常な判断が下せないのです。

- 悲しみと驚きの中、正常な判断が下せない

- 死後の手続き ≠ 日常的

その時がいつなのかは、誰にもわかりません。若いときは自分の死を意識しづらいものですが、不慮の事故や病気に巻き込まれる可能性は、年齢に関係なく誰にでもあります。20〜30代という若い内から終活を始めていれば、万が一のことがあったときに、自分と家族の負担を軽減できます。

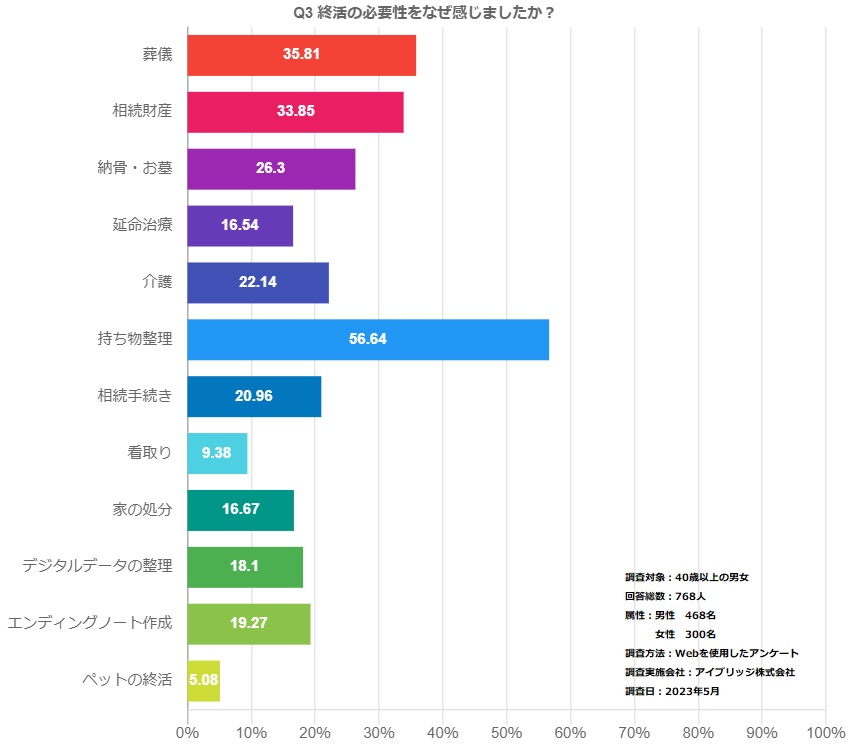

終活について意識調査【2023年最新】:終活の必要性をなぜ感じましたか?

これからの現実的な人生計画も立てられるようになるため、今まで以上に、豊かで輝く日々を送られるようになるメリットもあります。楽しい将来計画を立てるつもりで、気軽に終活を始めてみましょう。

生前整理

生前整理をすると、自分に本当に必要なものがわかります。気持ちがすっきり前向きになることもメリットです。

遺言

遺言書は財産相続に関する重要なものですが、正しい書き方でないと効力を発揮できない可能性があります。慎重に作成しましょう。

葬儀・お墓

葬儀やお墓の準備は、生前に進めておくのがおすすめです。自分の望む形式で予算通りのお葬式、供養をしてもらえるからです。

相続準備・資産整理

相続準備と資産管理は、自分本人にしかできない重要な項目です。金銭的不安を解消できる役割もあります。

エンディングノート

エンディングノートは、自分の最後の意志をまとめたノートです。人生の棚卸しをするつもりで、書けるところから記入してみましょう。

介護・医療

豊かな老後生活を送るためには、介護・医療のことも考えておく必要があります。家族と話し合って準備を進めておきましょう。

終活専門家が教える残された家族が行う手続き

池原充子

終活サポート主任相談員

エリアマネージャー

終活プロデューサー(終活P)

大切な人の死は、想像を絶するほど悲しいものです。

しかし、現実は待ってはくれません。

人が亡くなったときにしなければいけない手続きはとても多く、期限もすぐに迫ります。残された家族は納骨、葬儀、お墓などの準備と並行しながら、死亡届の提出や年金受給の停止手続きなども早急に行わなければなりません。

終活の一環として、死後の手続きについて把握しておけば、家族の負担を軽減するために、何をしておくべきかがわかります。

| 主な手続き先 | 手続きや届け出など | |

|---|---|---|

| 死亡直後 | 病院か警察 | 死亡診断書(死体検案書)を受け取る |

| 7日以内 | 役所 | 死亡届を提出する |

| 役所 | 火葬許可申請書を提出する | |

| 火葬場 | 埋葬許可証を受け取る | |

| 死亡後速やかに | 会社 | 死亡退職届を提出する |

| 14日以内 | 役所 | 世帯主変更届を提出する |

| 年金事務所 | 年金の受給を停止する | |

| 役所など | 健康保険資格喪失届を提出する | |

| 役所 | 介護保険資格喪失届を提出する | |

| 葬儀が終わり、落ち着いたら速やかに | 公共料金各社 | 電気・ガス・水道の名義を変更・解約する |

| NHKフリーダイヤル | NHK放送受信契約の解約手続きをする | |

| カード会社 | クレジットカードを解約する | |

| 家庭裁判所 | 遺言書を検認、開封する | |

| - | 相続人・相続財産を調査する | |

| 保険会社 | 死亡保険金を請求する |

その後の相続手続き(3ヵ月~5カ月以内にやらなければいけないこと)はこちら

死後の手続きの中でも、死亡届や火葬許可申請書は提出期限が死亡直後7日以内と、とても短くなっています。

さらに、世帯主変更届や健康保険資格喪失届の提出期限は14日以内と、残された家族は毎日のように、手続きに翻弄されることになります。

各手続きには、本人確認書類や契約がわかるものが必要になりますが、どこにあるかわからず家族が困ってしまうのは、よくある話です。生前整理はただの断捨離では なく、そういった問題を解消できるのもメリットです。

公的手続きだけでなく、クレジットカードの契約解消や、SNSのアカウント削除などの作業も忘れてはいけません。

使っていないサービスや老後に必要ないと感じるものは、なるべく自分で契約解除をしておくことをおすすめします。

家族の負担を軽減するためには、エンディングノートの活用も必須です。エンディングノートに自分の個人情報や契約情報、書類のある場所などを書いておけば、家族はノートを見るだけでいろいろなことがわかり、手続きがスムーズになります。上記の事を準備していることにより家族の負担はなくなります。しっかりエンディングノートを活用しましょう!

- 関連記事

- エンディングノートとは?おすすめ使い方

終活サポートでは個別エンディングノート書き方セミナーを開催しております!

終活やるべき5つのポイント

終活を始める際に多くの方が悩むのは、『何から始めたらよいのかわからない』ということです。

どんなことから始めても正解ですが、終活の基本とやるべきことを知って、自分が取り組みやすいと感じるものから、スタートしていきましょう!

終活の内容でやるべき5つのポイント

- エンディングノートを書く

エンディングノートは、「家族に伝えておきたい情報」、「自分の意思」、「死後の手続き」などを書き残すためのノートです。 遺言書のような法的効力はありませんが、自由度が高く、自分の気持ちを整理することにも役立ちます。 エンディングノートは、書けそうな項目から取り組むのがポイントです。 1日で終わらせようとせず、少しずつ埋めていくことで、無理なく進められます。 - 遺言書の準備をする

遺言書は、相続・財産分与について法的効力がある書面です。 ただし、法的効力を持たせるためには、民法で定められた正式なルールに従って作成・保管・開封する必要があります。 自己判断での作成は不備が生じやすく、無効になってしまう可能性があるため、終活の専門家などからのサポートを受けて準備するのがおすすめです。 - 生前の葬儀準備をする

近年、葬儀を生前予約する人が増えています。葬儀の生前予約をしていることを家族が知っていれば、落ち着いてあなたとのお別れの時間に向き合えます。葬儀の生前予約のポイントは、葬儀社を何社か相見積もりすることです。 家族の金銭的な負担を軽減するためにも、葬儀社を複数比較検討し、望みどおりの葬儀を執り行えるようにしましょう。 - お墓の準備をする

お墓の建立代としてお金を残しておくと、相続税の課税対象になってしまう可能性があります。 しかし、生前に建てたお墓は、相続税の非課税財産になるため、節税につながります。お墓を選ぶ際は、継承者を必要とするかどうかまで考えておくことがポイントです。 - 老後資金の備えをする

自分が望む老後を過ごすためには、資金の備えが大切です。 おひとり様で頼れる人がいない場合は、身元保証サービスや死後事務委託契約を利用する費用も、老後資金にプラスで考えておきましょう。 終活は、ネガティブな活動ではありません。 自分自身のこれからの人生を有意義になものにするために、終活を始めましょう! 終活についてのお困りごとは、終活サポートがお手伝いします。

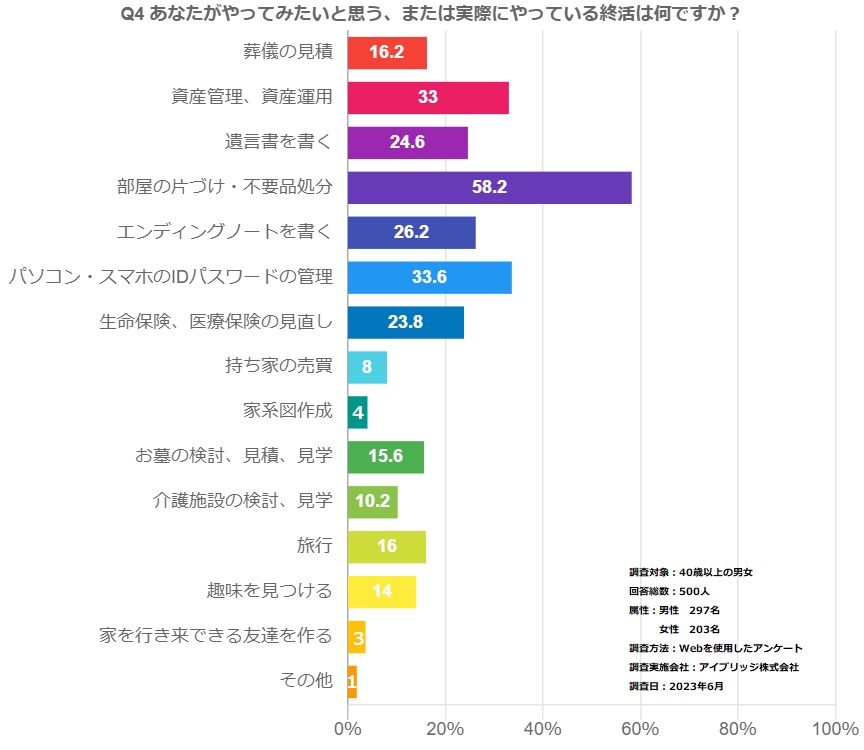

終活について意識調査【2023年最新】:やってみたいと思う、または実際にやっている終活について

2023年に行った終活についての意識調査では、「あなたがやってみたいと思う、または実際にやっている終活は何ですか?」という問いに対して、最も多かった回答が「部屋の片づけ・不要品処分」、次いで「パソコン・スマホのIDパスワードの管理」、「資産管理・資産運用」という結果になりました。

部屋の片づけ・不用品処分は終活の基本で、最も取り組みやすい項目です。普段の掃除と併せて少しずつ進めれば、無理なく老後に向けて持ち物を減らせます。

パソコン・スマホのIDパスワードの管理が上位にあることから、現代における「デジタル終活」の重要性も伺えますね。また、資産管理・資産運用も大切な項目です。お金の管理や運用方法は早めに考え実行に移すことで、自分と家族の不安を解消でき、トラブル防止にもつながります。

終活を行わないとどうなる?

終活を行わないままでいると、突然の大きな病気や事故などに見舞われたときに、重要な医療や治療に関する意思決定ができなかったり、遺言書を残す機会を逃したりする可能性があります。

結果として、自分の望むように最期を迎えることが難しくなってしまうのです。 部屋の片づけや不用品の処分ができていないと、家族が必要なものを探すのに時間がかかったり、将来的には遺品整理に大きな手間がかかったりしてしまうかもしれません。

スマホやパソコンの個人的なデータなど、デジタル遺品も扱いにくい遺品として、近年問題になっています。 資産管理・運用も、親族の相続トラブルを防止するために、生前取り組んでおきたい重要な項目です。

終活の目的は、これからの人生を有意義なものにすることですが、大切な家族の負担を軽減できるのも大きなメリットです。 終活を行わないと、自分にとっても家族にとっても不利益が生じやすく、争いを招いてしまう可能性が高くなります。

終活は健康なうちに、自分の望みが叶うように早めに取り組み始め、少しずつ進めていくのがおすすめです。

老後の備え

人生百年時代と言われている日本では、現在も平均寿命が伸び続けています。これからは医療の発達もあり、健康寿命も比例して伸びていくことでしょう。老後を楽しく豊かに過ごすためには、「備え」が必須です。

特に老後生活の資金問題は深刻で、高齢になると病気や怪我のリスクが高まるため、思わぬ支払いが発生する可能性が高くなります。配偶者との死別や認知症の発症、健康面だけでなく住居の老朽化問題など、さまざまな事態を想像してお金を備えておく必要があるのです。

- 関連記事

- 終活でのお金の管理方法~保存版~

ただ、老後生活のことばかり不安に思っていては、今を楽しむことができなくなってしまいます。終活は、老後生活に向けて現実的な計画を立てながら備えを始めることで、将来の不安を解消して今を楽しむことが目的でもあります。

終活を少しでも早い内から始めた方がいい理由も、そこにあります。20〜30代のうちから備えを始めておけば、40〜50代になる頃には余裕が生まれ始め、老後生活の不安も感じなくなります。 とはいえ、60〜70代になってからの終活でも遅くはありません。お金だけでなく、将来のリスクを軽減できるような準備活動は、全てが有意義で役立つ備えになります。 終活を始めるのに年齢は関係ないので、取り組みたいと思ったら1日でも早く、始めてみることが大切です。

家族のために、そして自分のこれからの人生を有意義にするために

「終活は縁起が悪いから考えたくない」「高齢者がするものだから若い自分には関係がない」そう思っていた人も、終活のイメージが前向きなものに変わったのではないでしょうか。終活は自分のためであり、家族のためでもあります。おひとりさまであっても、本当の意味で天涯孤独な人はいません。身寄りがなくても、老後をサポートしてくれる人や自治体、福祉機関は必ずあります。

終活は孤独、お金、健康、さまざまな問題の不安を解消し、充実した日々を送るための取り組みです。エンディングノートを手に入れたり、断捨離したりするだけでも、立派な終活になります。難しく考えず気負わず、新たな趣味に取り組むような気持ちで、できることから始めてみてくださいね。

終活サポートの専門相談員

池原充子

終活サポート主任相談員エリアマネージャー

終活プロデューサー(終活P)

嶋田 裕志

G1行政書士法人 代表

遺産相続手続まごころ代行センター 代表

日本行政書士会連合会/大阪府行政書士会

特定行政書士/宅地建物取引士

末藤 康宏

終活専門不動産 ディレクター

公認不動産コンサルティングマスター

宅地建物取引士/AFP/管理業務主任者/

福祉住環境コーディネーター/承継寄付診断士

細谷 洋貴

税理士法人アクセス 行政書士法人アクセス

代表社員・行政書士

日本行政書士会連合会/大阪府行政書士会 相続診断士

大前 和彦

終活ライフディレクター

S級・認知症キャラバンメイト

腸育コンシェルジュ

介護職員初任者

湯口智子

湯口行政書士事務所 代表

終活カウンセラー上級

エンディングノート書き方講師

デジタル遺品を考える会認定講座1級

終活に関してよく頂く質問や相談と回答例

- 終活で何をしたらいいか分からない

- 終活は多岐にわたるため、何から始めたらいいのかわからないという方も少なくありません。まずは、保険証書などの大切な書類、身内や知人の連絡先など、わかりやすくまとめておくことから始めるのがおすすめです。

- 親が高齢になってきたため、やっておくべきことを知りたいです。

- 認知症になってしまうと、聞きたいことも聞けなくなってしまうので、銀行口座、不動産などの資産情報、お墓や宗派については必ず聞いておきましょう。そのうえで、本人の希望についても折に触れて確認しておくのがいいでしょう。

- どの地点でエンディングノートを書いていいのかわからない。

- エンディングノートは、一気に書かなくてもいいので、思いついた時に書きやすいところから書いていくのがいいです。エンディングノートを書くことで自分と向き合うことができるので、その後の人生がよりよいものになることが多いです。

- 遺された家族のために、絶対書いていたらいいこと。遺言との違い。

- 遺言は法的拘束力があります。残された家族が困らないように、資産情報、もしもの時に連絡して欲しい人と連絡先、宗派などを書き残しておくといいでしょう。

- 母親の実家から昔の写真が多数出てきました。両親が健在なうちに写真の整理ができたらよいのですが、まとめ方のポイントが知りたいです。

- 写真は、よい表情のものを中心に年代ごとに厳選したものを残せば、ベストアルバムを次の世代に残すことができます。遺影も選んでおくといいでしょう。

- 子供無しの老後の終活で準備しておくと良いことは何ですか?

- 子どもがいない場合、必ず遺言書に希望する相続内容を書いておきましょう。葬儀、埋葬の希望がある場合は、エンディングノートに書いておきましょう

- 祖母の葬儀が近づいており、葬儀の場できちんと挨拶せよと夫の母から言われているのだが、どうすればいいでしょうか?

- 葬儀の場では、普段会えない親族に合えるチャンスでもありますが、長々とあいさつするのは失礼なので、できるだけ完結に名前と関係性をお伝えしましょう。

- お墓について、もしもの突然死でお墓を決めないと行けない際、日本国内で埋葬しないで、生まれの国に埋葬することは可能ですか?

- 日本でお亡くなりになり、日本以外の国で埋葬することは可能です。ご遺体のまま出国するのか、火葬してから遺灰で出国するのかによって、金額が大きく異なります。葬儀会社によって様々ですが、ご遺体のまま出国される場合、約100万円前後かかるのが一般的なようです。遺灰で出国する場合、手荷物として搭乗できますので、通常の航空料金で出国できる場合が多いです。

- 実家のものが多すぎて片付きません。施設に入らないのではないかと心配です。

- 施設へ持ち込める物は、最小限と考えた方がいいです。実家には、ご両親の物以外にも、娘さん息子さんの物もたくさん残っていませんか?まずは、娘さん息子さんの物を実家から引き取り、それ以外の物も一緒に片付けるのがいいと思います。

監修者

生川奈美子(ファイナンシャル・プランナー)

1968年三重出身。3人の子供を持つ母。 某大手生命保険会社に12年勤務後に生川FP事務所を開業し2003年にファイナンシャルプランナーとして独立。 2007年2月、株式会社アスト設立し、講演・講和・執筆活動など行っている。

終活サポート

終活サポート